【名称】ボノロング野生動物保護区(Bonorong Wildlife Sanctuary)

【おすすめ度】★★★☆☆3

【見れた動物】タスマニアデビル、ウォンバット、フクロネコ、カンガルーなど

【ポイント】24時間365日対応の野生動物救助サービスを提供しているタスマニア最大規模の野生動物保護区。保護された動物の状況や今後の支援について、ツアーなどを通じて学ぶことができる。

【料金】35.50AUD≒3,519円

【アクセス】タスマニアの州都ホバートから車で約1時間。

【公式サイト】https://www.bonorong.com.au/

※2024年9月

雪の中でたくましく生きるウォンバットに出会った翌日、凍えるような寒さの中、早起きをしました。

この日はタスマニア南部、州都ホバートへロングドライブ。

雪でスリップしないように、そして何より動物を轢かないよう細心の注意を払いながら、安全運転で進みます。

クレイドル・マウンテンからホバートまでは、車で約4時間半。

しばらくは雪景色が続き、場所によっては吹雪にも見舞われましたが、南へ進むにつれ、次第に清々しい青空が広がっていきました。

そしてホバート到着前に、少し寄り道。

タスマニアの象徴ともいえる動物たちに会うため、ボノロング野生動物保護区へ向かいました。

ボノロング野生動物保護区とは

タスマニアの州都ホバート郊外にあるボノロング野生動物保護区。

ここでは、怪我をしたり、孤児となった野生動物を保護・リハビリし、野生へ戻す活動を行っています。

この保護区の最大の特徴は、野生動物の命を守るため、いつでも救助に向かえる体制を整えていることです。

「Bonorong(ボノロング)」という名前は、タスマニア先住民の言葉で「夜の中の見張り番」を意味し、その名の通り、はタスマニア最大規模の24時間365日対応の野生動物救助サービスを提供しています。

予約不要で一般見学が可能で、飼育されている動物を間近で観察できます。

さらに、1日4回開催される無料ガイドツアーでは、動物が保護区にやって来た経緯や、自然復帰までのプログラムなど、野生動物保護の現場について学ぶことができます。

また、有料の特別ツアーでは、ウォンバットをより近くで観察し、直接触れる体験も可能です。

園内の様子

入り口でチケット代を払い園内へ。

オーストラリアはキャッシュレス文化が非常に進んでおり、どこでも携帯をタッチすることで支払いが完了するので、とても楽です。

保護区は小高い丘の上にあるため、空が広く、開放感があります。

木のぬくもりを感じる飼育舎はアットホームな気持ちになります。

到着のタイミングで、ちょうどツアーが始まる時間だったので、参加しました。

約1時間程度、英語ガイドによってウォンバットとタスマニアデビルを中心に、生態についてはもちろんのこと、保護された時の状況や野生に返すための方法を詳しく説明してくれます。

ビンゴの名付けられたウォンバットは孤児として連れてこられました。

交通事故で母を亡くし、その傍らで佇んでいたところを一般人が発見し、ここに来たそうです。

そのまま母親にくっついていれば、二重の自己が起きていたかも知れません。

怪我もなくここに来たことは不幸中の幸いです。

野生に返すためには、まだまだこの保護区で成長を見続ける必要がありますが、順調にすくすくと育っているそうです。

タロンガ動物園同様にタスマニアデビルの保護と繁殖活動にも取り組んでいます。

致死率はほぼ100%のタスマニアデビル特有のデビル顔面腫瘍性疾患(DTFD)。

伝染病であることから、まだ感染していない個体を保護し、繁殖させ、種の保存に貢献しています。

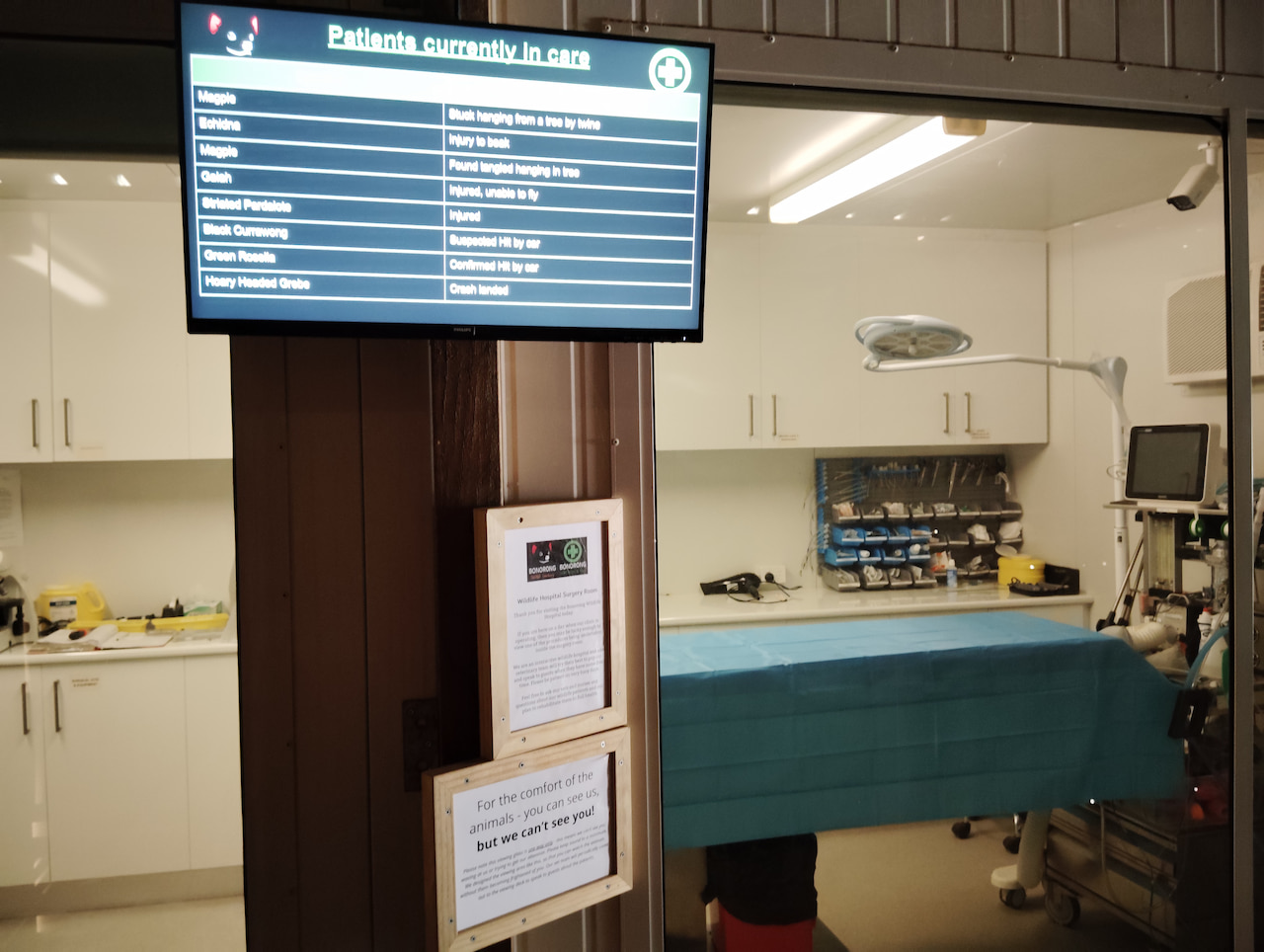

保護区内には病院もあり、必要に応じた治療が随時行われています。

レアな固有種

野生で出会うことは非常に難しい、夜行性の小動物たちの姿も見られました。

その名の通り、ネコほどの大きさの有袋類であるフクロネコ。森林伐採や病気、さらには毒のあるヒキガエルを食べてしまう習性が原因で、オーストラリア本土では一度絶滅した、非常に希少な動物です。

ボノロング野生動物保護区では、Spotted-tail QuollとEastern Quollの2種のフクロネコが飼育されていました。

また、ネズミカンガルーの中でもタスマニアにしか生息していないタスマニアンネズミカンガルーの姿も見ることができました。

ヨーロッパの動物園には、世界各国の珍しい動物が飼育されていることが多いですが、オーストラリアのように自国に固有種が多い国では、海外の動物園でさえ見ることのできない動物も存在します。

こういった動物との出会いがまた旅を楽しくさせてくれます。

シェルドリック動物孤児院のように、各保護動物のバックグラウンドと未来について説明してくれる施設はすごく応援できます。

学びながら動物たちに感情移入できる体験は、保護活動への支援や寄付につながります。

大内山動物園でも、ぜひこうした取り組みを取り入れてほしいと感じました。